※2024年4月4日に内容を更新しました!

こんにちは、梅野(@kerocamera_ume)です!

一眼レフやミラーレスは、その機能や性能によって、エントリーモデル・中位機種(ミドルクラス)・上位機種(ハイエンド)とラインナップが分かれています。

エントリーモデルはレンズとセットでも、100,000円前後で購入出来ますが、上位機種となるとカメラ本体だけで400,000円を超える金額となります。

この300,000円の価格差は、一体なんの違いによって生まれるのでしょうか?

見た目はほとんど似たカメラなのに気になりますよね。

記事の信頼性

梅野

- 写真歴 11年目/ブログ運営歴 11年目(月間PV数12万)

- メーカー様からのレビュー案件多数

- YouTubeチャンネルで撮影テクニックなど情報発信中(2025.4現在登録者数5200人)

- お仕事依頼やレビュー案件など、お問い合わせはこちら

価格の違いは「いかに楽に撮影出来るか」

実はカメラの価格差によって、画質は大きく変わりません。

100,000円のカメラと400,000円のカメラ、どちらも同じレンズを使って写真を撮影した場合、どっちが400,000円のカメラで撮られた写真なのか判別出来るのは、カメラ中級者以上でないと難しいでしょう。

カメラを持っていない、あるいはカメラを始めたばかりの初心者の方には、判別できないほど小さな違いとなります。

では、この価格差の違いは何なのか?

それは撮影の簡単さです。

エントリーモデルでは色々と試行錯誤しながら撮らないといけない写真でも、高価なカメラなら簡単に撮影出来る。

これが価格差に繋がってきます。

つまり価格の高いカメラの方が、シャッターチャンスを逃さないカメラと言うことになりますね!

オートフォーカス性能

ピントを合わせるスピードはエントリーモデルも速いですが、動く被写体にピントを合わせる精度に大きな差が生まれますので、カメラでお子さんやペット、スポーツシーンや野鳥を撮影したいと思っている人は、予算が許す限り高価なカメラを購入した方が、後悔のない買い物となりますね。

一方で風景写真をメインに撮られたい方は、オートフォーカスの性能はさほど重要でないため、エントリーモデルでも問題ありません。

無理に上位機種を購入するよりは、浮いた予算でワンランク良いレンズを買った方がキレイな写真を撮ることが出来ます!

また、オートフォーカスは暗い場所が苦手です。

室内や夜の街など、あまり暗い環境だとオートフォーカスが上手く作動しない場合ことも…。

ここも価格差が出る部分で、上位機種は暗い場所にも強いオートフォーカスを搭載していますので、最近の上位機種だとほぼ真っ暗な場所でもオートフォーカスが作動します!

連写スピード

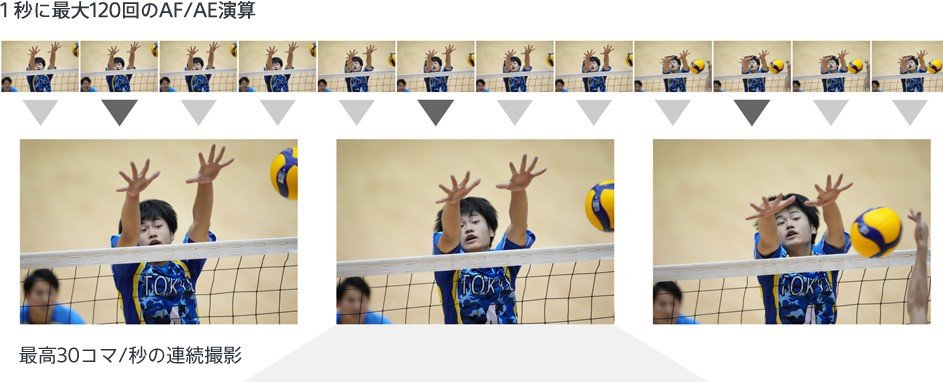

※画像引用元:ソニー

連写するスピードも高いカメラと安いカメラでは、明確に差が付けられています。

エントリーモデルの場合

最近のエントリーモデルは10コマ/秒前後。

1秒間に10枚の写真を撮ることが出来ます。

上位機種の場合

数年前では考えられないほど連写力が上がって来ていますが、上位機種はさらに進化!

上位機種は20コマ~30コマ/秒の連写が可能で、画素数などに制限を掛ければ120コマ/秒の連写が出来るカメラも登場しています!

ファインダーの見やすさ

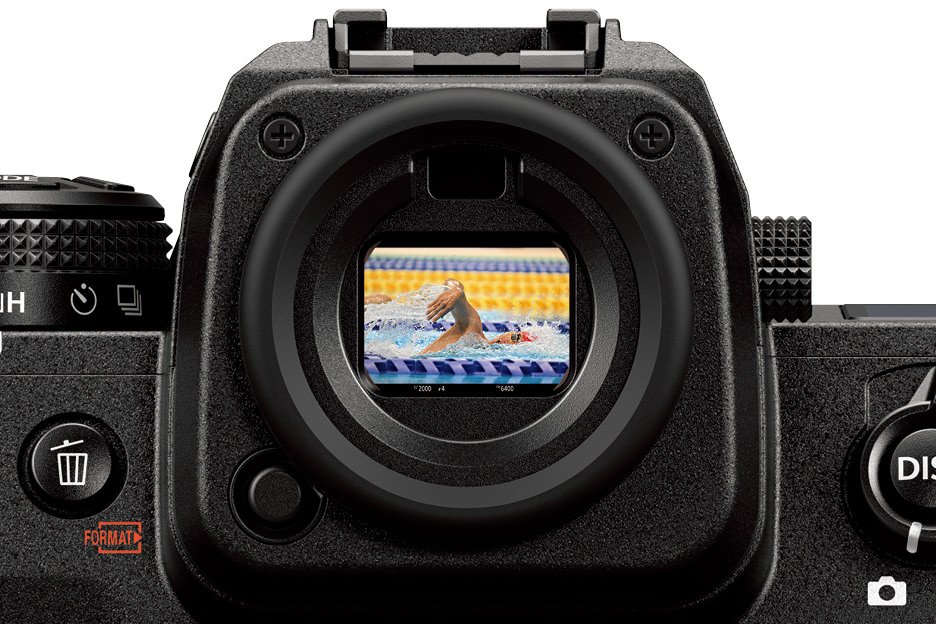

※画像引用元:ニコン

エントリーモデルの場合

一眼レフの場合、エントリーモデルは視野率95%となっています。

なので写真として写るはずの残り5%は、ファインダーでは見えないんです。

そのため写真のギリギリ端っこに電柱や人が写りこんだりしてしまう事も。

トリミングで切ってしまえばいいだけの話ですが、やはり写るものが全部ファインダーで見えた方が良いですね。

上位機種の場合

一眼レフの上位機種やミラーレスは、視野率100%となっていますので、構図が作りやすくなります。

その次はファインダーの倍率が違います。

ファインダー倍率は像がどのくらいの大きさで見えるかを示す数値。

ファインダー倍率が「1」にちかいほど、違和感なく見ることが出来るファインダーとなります。

現在出ているカメラだと「0.9倍」が最大となっています。

APS-Cやマイクロフォーサーズでは、ファインダー倍率が「1」を超えているモデルがありますが、レンズの35mm換算と同じく数値の変換が必要となります。

| 割る値 | |

| APS-C | 1.5 |

| APS-C(Canon) | 1.6 |

| マイクロフォーサーズ | 2 |

例えばOM-SYSTEM OM-1は、ファインダー倍率が1.65倍となっていますので、この数値を2で割ると0.825倍と言うことになります。

※スペック値に書かれている状態で、すでに変換されていることもありますので注意。

ミラーレスの場合はこれら2つの要素に加えて、ファインダーの解像度も差が出てきます。

一眼レフは光学ファインダーですが、ミラーレスの場合はEVF。

モニターとなっていますので、その画質にも差が出てきます。

エントリーモデルが大体200万ドット(200万画素)ほど。

上位機種は900万ドット(900万画素)のモデルもありますので、ファインダーから見える画質に大きな差が生まれます!

高感度性能の差

暗い場所で写真を撮るときはシャッタースピードが遅くなってしまいます。

シャッタースピードを速くするためには、ISOと言う数値を上げてあげればシャッタースピードが速くなるのですが、ISOの数値を200・400・800と上げるごとに画質が劣化していくんですね。

ISO感度の数値が大きくなるほどノイズが乗り、写真のディティールが失われていくのですが、このISO感度を上げてもノイズが乗りにくかったりシャープさを保てるカメラを「高感度性能が高いカメラ」や「ノイズ耐性が高い」と言います。

メーカーがここまでなら見れる画質で撮れますよ!と設定している感度を「常用ISO感度」と言います。

まず常用ISO感度のスペックより、エントリーモデルと上位機種では超えられない壁があります。

それはイメージセンサーの大きさ。

エントリーモデルではマイクロフォーサーズやAPS-Cのセンサーが使われており、上位機種はフルサイズと言うセンサーがメイン。

※マイクロフォーサーズやAPS-Cの上位機種もあります。

エントリーモデルの場合

APS-C機の常用ISO感度はISO100-25600辺りが多いです。

フルサイズの上位機種では常用ISO100-102400のカメラもあり、ノイズ耐性がかなり違うことになってきます。

上位機種の場合

フルサイズは非常に大きなイメージセンサーですので、光を取り込める量が異なります。

同じ画素数のカメラの場合、APS-Cとフルサイズでは1画素辺りの面積が違うため、より大きなフルサイズのカメラの方が高感度に強いカメラとなりますね!

例えばISO12800で撮影した場合、上限に余裕のあるフルサイズの方が、ノイズが少ないキレイな写真を撮れるんですね。

カメラの耐久性にも差が出る

上位機種になるほど、カメラのフレームはマグネシウム合金で堅牢さがあったり、シーリング箇所が増え水対策がしっかりとしています。

プロやハイアマチュアが使う事を想定していますので、どんな環境でも正常に作動するように作られているんですね。

その他にもメーカーによって耐久性への考え方は違ったりしますので、そこでも差が出てきます。

| メーカー | 耐久性 |

| Canon | 高い |

| Nikon | 非常に高い |

| SONY | 水に弱い |

| FUJIFILM | 衝撃に弱い |

| OM-SYSTEM | 高い |

| LUMIX | 高い |

| PENTAX | 非常に高い |

※個人的な感想です

あとはシャッター耐久にもエントリーと上位機種では差が出ます。

シャッター耐久はおよそこのシャッター回数までは不具合なく動くと言う目安で、メーカーも保証をしているわけではありません。

エントリーモデルの場合

エントリーモデルが10万回~20万回。

上位機種の場合

上位モデルは20万回~40万回のシャッター耐久となっています。

画質や処理速度の差

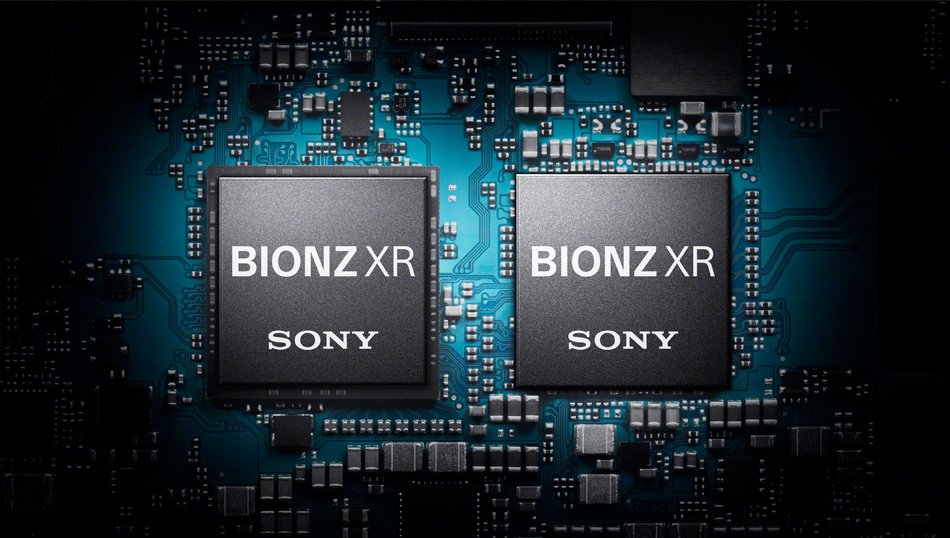

※画像引用元:ソニー

安いカメラと高いカメラでは、ほとんど画質は変わらないと冒頭で言いましたが、そのわずかな差に繋がって来るのが「センサーサイズ」や「画像処理エンジン」です。

センサーサイズは高感度性能の部分でも説明しましたが、上位機種で採用されるフルサイズは大きなセンサーで、光を多く取り込めます。

なので画素数が増えてもダイナミックレンジや高感度性能を維持しやすいメリットがあります。

ダイナミックレンジは暗い部分と明るい部分を、自然に表現できるかの指標。

カメラは人間の目ほど性能が良くないため、明暗差があるシーンだと白飛びや黒潰れが発生しやすい。

上位機種ほど明暗差のあるシーンの撮影に強くなります。

カメラの頭脳と言える「画像処理エンジン」も、上位機種ほど新開発の新型が搭載されたり、専用にカスタムされた画像処理エンジンが載せられます。

画像処理エンジンは画質・オートフォーカス・連写など、カメラの全てのスペックに影響して来ますので、高性能なものほど有利。

高価なカメラと安価なカメラの違いに関するよくある質問

Q1: 高価なカメラと安価なカメラの主な違いは何ですか?

A1: 主な違いは撮影のしやすさにあります。高価なカメラは撮影時のストレスが少なく、シャッターチャンスを逃しにくい設計になっています。具体的には、オートフォーカスの性能、連写スピード、ファインダーの見やすさ、高感度性能、そしてカメラの耐久性に差が出ます。

Q2: 高価なカメラのオートフォーカス性能について教えてください。

A2: 高価なカメラはAIを活用した高度なオートフォーカス機能を搭載しており、動く被写体に対する追従性が非常に優れています。これにより、動きの速い被写体も逃さず捉えることができます。

Q3: 連写スピードにおける高価なカメラと安価なカメラの違いは何ですか?

A3: 高価なカメラは20コマ/秒から30コマ/秒の連写が可能で、さらに高性能モデルでは120コマ/秒まで到達するものもあります。一方、安価なモデルでは10コマ/秒前後が一般的です。連写スピードが速いほど、一瞬の表情や動きを逃さず撮影できます。

Q4: 高価なカメラのファインダーが優れている理由は何ですか?

A4: 高価なカメラのファインダーは、視野率が100%でファインダー倍率が高く設定されています。また、ミラーレスの場合、EVFの解像度が高く、より鮮明でリアルタイムな画像を確認しながら撮影できます。

Q5: 高価なカメラの高感度性能のメリットを教えてください。

A5: 高価なカメラはセンサーサイズが大きく、また高性能な画像処理エンジンを搭載しているため、高感度でもノイズが少なく高画質を維持できます。暗い場所での撮影や、高速シャッターが必要なシーンでもクリアな写真を撮ることができます。

Q6: カメラの耐久性に関する高価なカメラの利点は何ですか?

A6: 高価なカメラは、マグネシウム合金フレームや高度な防塵防滴設計により、厳しい環境下でも確実に性能を発揮します。また、シャッター耐久も高く設定されており、長期間にわたって安心して使用できます。

Q7: なぜ高価なカメラは画質が良いとされるのですか?

A7: 高価なカメラは大きなセンサーサイズと高性能な画像処理エンジンにより、より多くの光を捉え、細部まで鮮明に描写できます。ダイナミックレンジが広く、高感度時のノイズ耐性にも優れているため、全体的に高い画質を実現しています。

まとめ

まとめると、高いカメラと安いカメラは「どこが違う?」と言うよりも、何から何まで全部性能が違うんです。

カメラの性能に任せて、楽に撮影が出来るのがエントリーモデルと上位機種の違いになってきます。

色んな撮影に出かけると「今しかない!」という瞬間に出くわすこともあると思います。

その瞬間を確実に撮ることが出来るのは、カメラマンの腕と機材の性能が大事になってきますね。

こういう話をすると必ず「エントリーモデルのカメラでも良い写真は撮れる!」と言う方がいますが、エントリーモデルで良い写真を撮ることが出来るカメラマンなら、エントリーモデルより上位機種のカメラを使った方が、もっと良い写真を撮れますよね。

「弘法筆を選ばず」と言う言葉がありますが、弘法大師は安い筆でも良い字が書けますが、質の良い筆だともっと書きやすく良い字が書けると思います。

高いカメラの方が性能が良く、シャッターチャンスを逃しにくいカメラとなりますので、予算が許すならエントリーモデルより中級機(ミドルクラス)、中級機(ミドルクラス)より上位機種(ハイエンドモデル)を購入した方が良いですね!

ブログランキングに参加しています